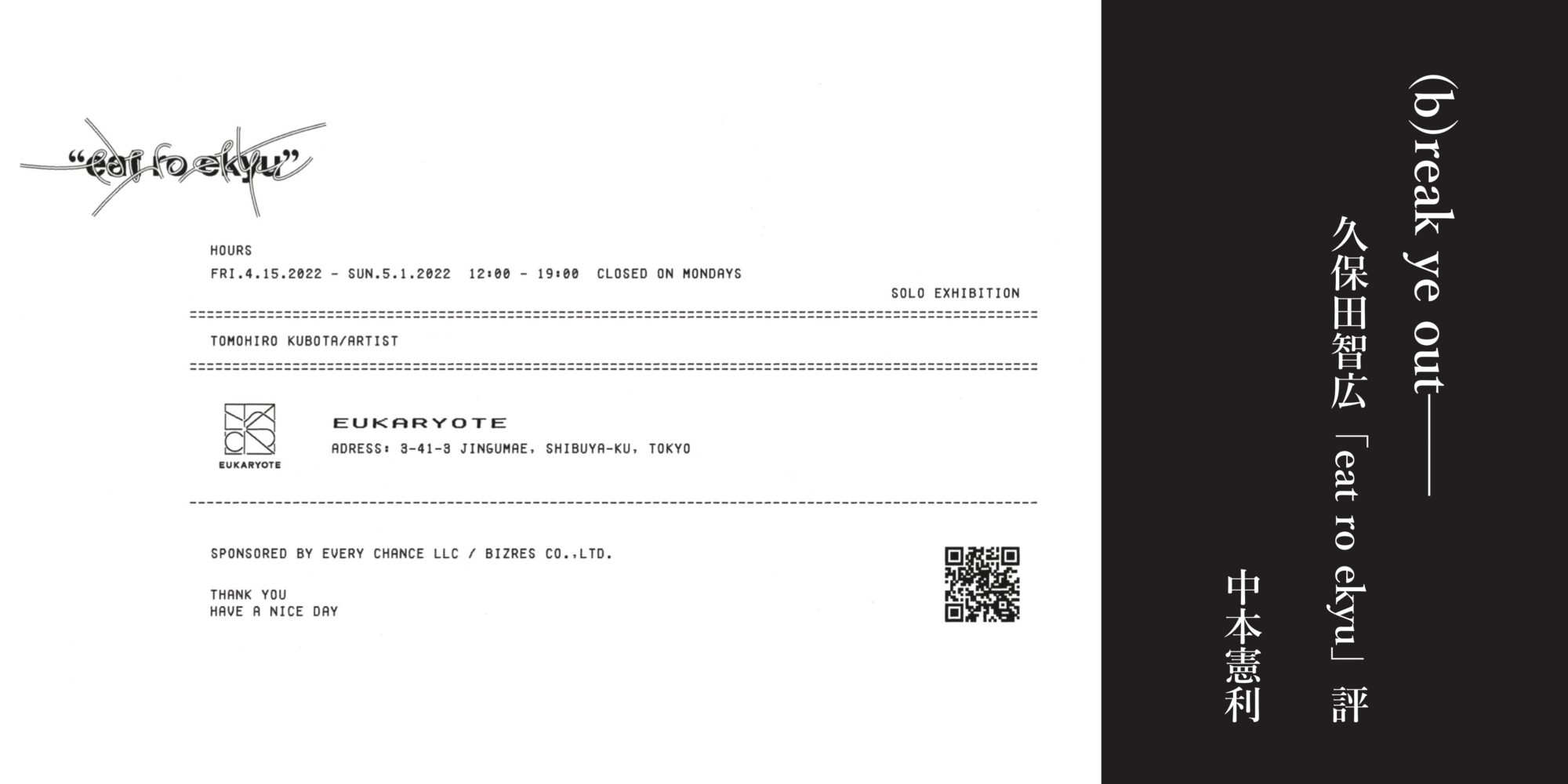

EUKARYOTEにて2022年4月15日から5月1日までの会期にて開催された久保田智広個展「eat ro ekyu」(キュレーション:岩田智哉)につきまして、中本憲利によるレビューをアーカイブとして掲載いたします。

中本憲利(なかもと・けんと)

キュレーター。企画、批評ほか。最近の仕事に、飯島暉子「室内経験」企画+出版(Marginal Studio/文華連邦)、「五山巡礼――ステートメントとは別の仕方で」(『野山のなげき』(展覧会図録))、「まっとうな、珍しさのかけらもない、ありふれた光景――飴屋法水『彼の娘』評」(『写真批評』)など。東京大学文学部哲学専修在学中。影響学会広報委員。1999年生。

せずにすめばありがたいのですが

——バートルビー(酒本雅之訳)

1 あるレセプションのレポート

重い引き戸を開けて会場に入ると、がらんとした部屋があなたを待ち受けている。空間の中央でも隅でもない辺りに小型の冷蔵庫がある。周囲には剥き出しの配線。とりあえずそこに置いてみたという感じの白物家電は、側のくすんだ色の内壁と不釣り合いだ。四方を見回せば、その部屋を囲む壁には二つの種類があることに気づく。平滑に整えられた白い仮設壁と、ごつごつとした表面に窪みや傷が目立つ、建物の構造そのままの内壁である。さらに細部を検めていくあなたは、痕跡の散在を認める。天井から地面へと斜めに渡された灰色の角材や床の塗装の剥げた跡は、かつてそこにあった仮設壁が取り除かれていることをほのめかす。その上、普段はギャラリースタッフが事務作業を行っていると思しき一角には固定の通信関連機器のみ残され、物や人が見当たらない。受付(reception)が不在である。パーテーションの空隙から差し込む光も、事務スペースを抜けて奥の内壁まで届く。視線を転じて、何もかけられていない白い仮設壁を見遣ると、控えめなスポットライトが会場の略図を照らしており、展示会場が二階、三階へと続くことを示唆する。

一階と比べれば二階にはより多くの作意がちりばめられている。あなたがこのギャラリーを一度でも訪ねたことがあれば、まずもって明るさの質がいつもと全く違うのに驚くだろう。街路に面した窓ガラスから注ぐ外光が室内を満たし、時折風も吹き込む。これは、窓を塞いでいた巨大な可動壁がぐるりと反転し、別の白壁を覆うようにして堅く固定されているからだ。露出した可動壁の裏面には、薄暗い閉所をうつすモニターが取りつけられ、取扱作家のポートフォリオや過去の企画の際に作成されたポスターがならべられている。その正面には革張りの肘かけ椅子が二つ。応接室(reception room)を擬態する設えである。加えて、可動壁と正対する壁面には掃除道具が陳列してあり、部屋はメンテナンスの時を待ち構えているかに見える。室内に取り残された炭酸水の空きペットボトルや発泡スチロールの保護材もあわせると、設置=搬入(installation)が進行中であるような雰囲気が漂う。

依然として確固たる造作物を鑑賞できたわけでもないあなたは、引き続き三階を覗いてみることにする。階段を上りきって次の部屋に踏み入ると、そこにはしかし、唐突にオフィスの風景が広がる。机に向かうギャラリースタッフ。あなたの姿を認めたその人は手元の作業を止めにしてこちらに注意を向ける。どうしたって会釈せざるをえない。話しかけるのも躊躇われ愛想笑いを返す。あなたは自分がここにいればいるだけ目前の人物の注意を幾らかでも削ぐことになるのだと素早く自覚する。鑑賞行為は端的に営業を妨害する。展示空間に仕込まれた接客(staged reception)に身の置き所がなくなって視線をさまよわせると、壁の金具にチェーンで繋がれた案内文を見つける。ちょうど事務机の正面にあるそれを眺めている限りはスタッフに背を向けていられる。堪らず手に取って読む。そこには次のようなことが書かれている。

「久保田はギャラリー空間に普段置かれているモノ—作品や備品、什器など—を会場の外部へと運び出し、その構成を一変させます。それは通常のギャラリーの機能を阻害する行為であると同時に、その空間としての機能の抽象化でもあります。そうすることで久保田は、普段前景化されることのないギャラリーという場の物理的/システム的な裏側を可視化し、空間の最適な環境について再考するために一時的な実験の場を作り出すことを試みます。」

あなたは文章を目で追って何となく納得したような気分になるが、このどうしようもない居心地の悪さからは一刻も早く解放されたいと思う。とにかくこの階で観るべきものはさっさと観てしまおうと、案内文を元の位置に戻し、室内に向き直る。先ほどあなたを迎え入れたスタッフの後ろには絵が飾られている。その作者や所有者については判然としないがどうやらこの展覧会の出展作家によるものではない。事務机の背後にかけられていて、展覧に供されているのとは異なる様子だ。調度品の一つとしてオフィスに溶け込んでいると表現するのが適切か。辺りにはさらに、収納ボックス・電気ケトル・プリンタ・書籍が雑然と置かれているラック、パイプ椅子、機材の空き箱、関係者の私物と思しき物品などがある。その配置に美的な質を観取することは難しい。スタッフに二言三言尋ねてみれば、多少なりともこの展覧会や出展作家に関して新たな知見が得られるかもしれない。けれど、いくら情報を補っても、この場所は徹頭徹尾オフィスである。これ以上業務を邪魔するのも憚られるあなたは、そそくさと退散するほかない。

2 インタビュー、あるいは語られなければ知りえないことをめぐって

——本展のあらましをお聞かせいただけますか?

作品そのものを見せずに展覧会を成立させることはできないか、ということを考えていました。展示壁を減らしたり、物品の配置を入れ替えたり、不用品を処分したりと、いわば模様替えの操作を中心に展示空間を改変していったのです。搬入初日から身一つで現場入りしましたし、アトリエで予め制作したものは持ち込みませんでした。

——インスタレーションの制作を通じて、結果として来客の立ち入れる区域が拡がっていったのが面白いです。確かに、全体的に通気性が高く、開放的な印象を持ちました。例えばライティングはどうやって決めたのですか?

空間全体を満遍なく照らすようにしました。学部では絵画専攻だったこともあり、ギャラリーでの光の扱われ方にはとくべつの関心があったのです。たとえば、薄暗い密閉空間でタブローにスポットライトを当てると、その見え方はかなりの程度操作できてしまう。そういう展覧の作法は客引きのための詐術にも思えて……。

——とはいえ、いかなる条件もけっきょくのところ特種なものに過ぎませんよね。ホワイトキューブとよくいいますが、事実上は白い壁にも独特の肌理を認めないわけにはいきません。

たしかに、そういったことは会場に物品を配置していく際に強く意識させられました。というのも、何をどこにどうやって置くかという判断の主体・基準はその都度の状況に委ねられたからです。つねに様々な与条件の組み合わせに直面していた。会場構成の細部をあらかじめ決定しておくということはできませんでした。

——具体的には。

うーん、挙げ出せばきりがないのですけれど……、代表的なところだと、三階のレイアウトのほとんどはスタッフの方に担当してもらいました。テーブルの老朽化をはじめとして日頃から業務上の不便を感じていた皆さんが主導し、備品の入れ替えや不用品の廃棄を進めていったのです。

——スタッフの方による整理、つまり業務効率の改善が、インスタレーションの構成プロセスに含まれていたのですね。

そうなります。オフィスの大部分を展示空間に組み込んでしまったので、私は会場全体の構成に関する決定権を持っていたわけではありませんでした。毎度、環境や場が求める要件に照らして選択を行っていたというか。椅子の数や配置は、来客対応の都合もあるギャラリー側が決めていましたね。

——美的な質のみを考慮していたわけではない。

用途や目的から逆算して色々な要素の組み合わせをデザインしていったという感覚があります。ある特定の条件下で何が必要とされるのか先回りして考えていった、といいますか。例えば事務スペースを三階に移すにあたり、一階にメインルーターを置いている無線LANの電波がそこまで届かないことがわかったので、通信環境をアップデートしなくてはいけませんでした。なので、家電量販店で新しいメッシュルーターを買ったのです。その際、機材はギャラリー名義で購入したことにして、それを私が実費で借用する——申請した助成・協賛金から支払う——という手続きを踏んでいます。大学院の修了制作の時も展示会場にWi-fiルーターを新しく導入したことがありましたし、作業自体は簡単に済みました。インスタレーションが日常と地続きの行為として成立しているのを実感します。

——助成・協賛金の話が出ましたが、どのような出費がかさんだのでしょう?

会場施工費ですね。仮設壁を除去するための費用が支出全体の8割ほどを占めました。万が一にも建物の構造を傷つけてはいけないので、専門業者に委託したのです。そもそも、白い壁を可能な限り引き剥がしたかったのは、ギャラリーの物理的な裏面を露呈するためでした。できるだけ隠れるところのない状態にする、というのが基本方針でしたから。この時も、作業を実施するかしないかの判断は原状回復が可能かどうかに依存していたので、視覚的な美質は最優先ではありませんでした。

——この個展はコマーシャルギャラリーへの持ち込み企画ということですが、そういった状況は意識されましたか?

ええ。私の制作物はその性質上まとまった売上を期待しにくい、ということに着目していました。構想段階では、展示空間に業務用具だけでなく他作家の取扱作品も併置するという案がありましたね。自分の個展を、ギャラリーが抱えている在庫の販売機会として活用してもらうために。最終的にそうした意図は後景化し、当初の構想のなごりとして、三階に一点の絵画作品がかけられるに留まりましたが。

——展覧会を制作・公開するプロセスに商業的・経営的な論理を取り込んでいったわけですね。では、ご自身で販売されたものはありますか?

ギャラリーを通じて《Temporary Unnamed / 一時的未題》を販売したほか、「ArtSticker」(コミュニティ機能や鑑賞補助(音声ガイド)機能などを併せ持つ電子商取引(EC)のプラットフォーム)上で「eat ro ekyuに関する備忘録」の独占販売を行いました。前者は、今回と同じような「ライフインスタレーション」を私に実行させるための「権利書兼証明書」および「利用規約」です。これは「eat ro ekyu」の雛形にあたるもので、売約する度にエディションが増えていきます。この先どこかで実行権が行使された場合は、「eat ro ekyu」(会場名:“EUKARYOTE”)と同様、展覧会タイトルは場所名のアナグラム(入れ替え)によって定められるでしょう。

——「ライフインスタレーション」とは何でしょうか?

私が自分のメディア(表現媒体)につけた独自の名称です。過去に制作した《一時的廃棄目録 #2》(2017)もそのように呼んでいます。ちなみに同作は、人から預かった諸々の物品を展示会場に集め、パフォーマーがディスカッションを通じてそれらを仕分けていき、不必要と分類されたものを会期後に廃棄(残りは元の所有者に返却)する、というものでした。

——なるほど。「備忘録」についてもお聞かせいただけますか?

「備忘録」は日記スタイルのテキストで、私が個展開催を考え始めた2021年4月頃から販売物の納品形式を確定させた2022年6月下旬にかけて書き溜めたものです。日々の雑感や制作にまつわる出来事を中心に、予算獲得や精算といった事業の経過についても記しています。

——大変参考になりました。ありがとうございます。

(付記)本節の記述は、久保田智広(「eat ro ekyu」作家)および岩田智哉(同展キュレーター)への聞きとりや作家のテキスト・個人ウェブサイトから得た情報に基づいて仮構されたもので、交わされたやりとりの忠実な再現ではない。

3 限りなくドキュメンテーションに近いレビュー

批評的な記述(account)は、一般に、説明責任(accountability)を引き受ける仮設的な人格を担保として構成される。そして多くの場合、その人格には実在する書き手の主体性が圧着されている。このことを踏まえて本稿では、複数のアカウントを作成し、適宜乗り換えることで、芸術実践の受容(reception)がある特定の観点から為されることや、「価値づけ(evaluation)」(©ノエル・キャロル)の材料となる諸リソースへのアクセス可能性が属人的に定まることなどを、戯画化しようと試みてきた。これは、「普段前景化されることのないギャラリーという場の物理的/システム的な裏側を可視化」(前出の案内文より引用)する久保田の実践に倣い、「レビュー」という評価形式に内在する構造的な特種性を俎上にのせるべきだと考えたからだ。最後に検討してみたいのは、「eat ro ekyu」が浮き彫りにした、ドキュメンテーション(記録制作)をめぐる今日的課題である。

哲学者・美術批評家のボリス・グロイスは、2010年に刊行された著作『公になる(Going Public)』(Sternberg Press、未邦訳)に収録された論考「プロジェクトの孤独(The Loneliness of the Project)」の中で次のように述べている。「どのような作家の目から見ても、最も好ましいプロジェクトとは、最初から完成を意図していないものである。なぜなら、それらは未来と現在の間隙を保ち続けるからだ。そうしたプロジェクトは決して実行されることがなく、最終的な結果を生み出すことも、完成品をもたらすこともない」(前掲書、76頁、引用者訳(以下も同様))。世間一般の時の流れとは一線を画した「時間のフレーム」へと身を投じることに、「孤独なプロジェクト」の妙味は存する。

ところが、プロジェクトは何らかの方法で記録されてしまえば社会的に流通可能な形態に変じる。グロイスはさらにサルトルの「投企」([仏]projet)概念を引いて、そもそも現代における「芸術とはそうしたプロジェクト・ベースドで異種混淆的な時間の記録(documentation)と表象以外の何物でもない、とさえいえるかもしれない」(前掲書、77頁)と推察する。今や芸術をめぐる活動の内実は自律的なオブジェクトの制作から乖離し、「プロジェクト内的な生」(life-in-the-project)のドキュメンテーションに満たされる[*]。

私たちの場合には「一時的に名づけられていない」(temporary unnamed)という保留状態が肝要であった。特異な時間性(temporality)を永続させる契約関係が案出されたその瞬間から、契約の当事者は、現在から潜在的に追い立てられ、ある生政治的状況に埋め込まれる。「ライフインスタレーション」の「権利書兼証明書」が売りに出されることで、個人の生(life)は来るべきプロジェクトに欠かせない支持体として据えつけられる(install)のだ。むろん、《Temporary Unnamed / 一時的未題》に次なる実行の機会が訪れるかどうかは権利者の意向や久保田のキャリアプランなど諸条件の複合による(ちなみに本展では買い手がついたらしい)。しかし、展示行為の可能的な素材と化した彼の生物的・社会的な身体は、以後、未来における権利の行使(またはさらなる売約)の時まで抜かりなく(自己)保全されなければならない。

「eat ro ekyu」の効用は、このような時間の流れに始動的なエネルギーを備給したことにあるだろう。(コマーシャルギャラリーへの企画持ち込み(の成功)とは、いわばベンヤミンのいう「神的暴力」の成就に相当する出来事かもしれない。)なぜなら、「プロジェクト内的な生」を延命するためには、《Temporary Unnamed / 一時的未題》という「納品形式」を創出し、公に買付けの機会を設ける必要があったからだ。

つまるところ、私たちが展示空間で感取したり、後に間接的に聞いたり読んだりした事どもは、いずれもプロジェクト化した生のドキュメンテーションと見做しうる。そこには作家によって生きられた時間性が書き込まれていた。

しかしそれだけではない。結びに入りつつあるこのテキストも最早、(オフィシャルに撮影されたインスタレーション・ビューや来場者によるSNS投稿の類はいうに及ばず)展覧会そのものとさえ存在身分としては同位な、無数のドキュメンテーションの一つである。本展はある特種な時間性を創出し、作家自身を含む幾人もの代書人たちに、インスタレーション・写真・ヴィデオ・文章といった媒体を跨いで、ばらばらな作法で経験の履歴を残すよう促すものであった。もちろん、公開された制作物がそれを登記したいという他者の欲望をかき立てること自体は珍しくもないし、現代のパフォーマティヴな芸術実践において、観客へのインプレッション(露出回数)やかれらによる程度を問わないエンゲージメント(関与、参加)はその成立要件でさえある。問題は、ともすれば内実を欠いた登記のみによって実践の価値づけが担保されかねないことだ。何はともあれ、とりあえず、書き留め(させ)ておくこと。数量化可能なインパクトへの還元を厭わない不毛な評価力学は、今や芸術に限らず他の多くのパブリックな営みにも妥当する。「eat ro ekyu」が実現されたことは、私たちにとって、今日のかような政治的様相を再考する一つの契機となるだろう。本稿はかろうじてそう結論づけるほかない。

*——関連するグロイスの邦訳著作として以下を参照のこと。三本松倫代訳「生政治時代の芸術──芸術作品からアート・ドキュメンテーションへ」『表象 05』月曜社、2011年、114-124頁;河村彩訳『流れの中で——インターネット時代のアート』人文書院、2021年。

(後記)本稿は、ギャラリー「EUKARYOTE」から「展覧会レビュー」を依頼された筆者が執筆したテキストである。批評の対象は、2022年4月15日から5月1日にかけて同ギャラリー(渋谷区神宮前)で開催された久保田智広の個展「eat ro ekyu」(キュレーション:岩田智哉)だ。原稿を依頼された当初、レビューはギャラリーを介して外部のオンラインプラットフォーム(「A」とする)に掲載を依頼する予定であると筆者には伝えられており、初稿はそのような認識のもとで作成された(同原稿は2022年8月5日にギャラリー担当者へ渡された)。その後、ギャラリーはAに掲載依頼を行ったが、調整は難航し、最終的には外部メディアにレビュー公開を委託する話はなくなり、本稿はEUKARYOTEの自社ウェブサイトで公開されることになった。本文の記述は表現上の調整や誤字・脱字等の修正を除き初稿からの変更は最低限に留めた。(2022年10月19日記す。)

PAGE TOP